常年期第二十二主日 (甲年) — 不想失去生命就得献出生命

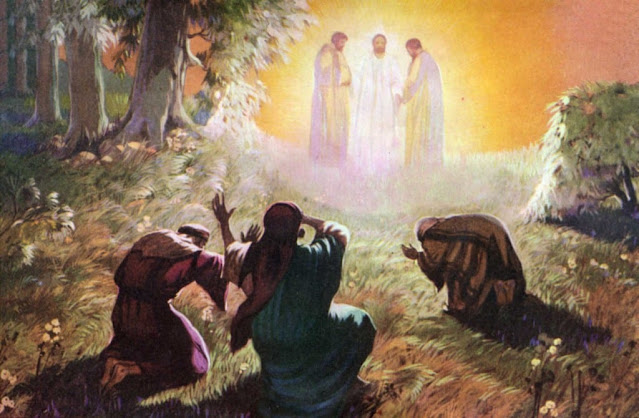

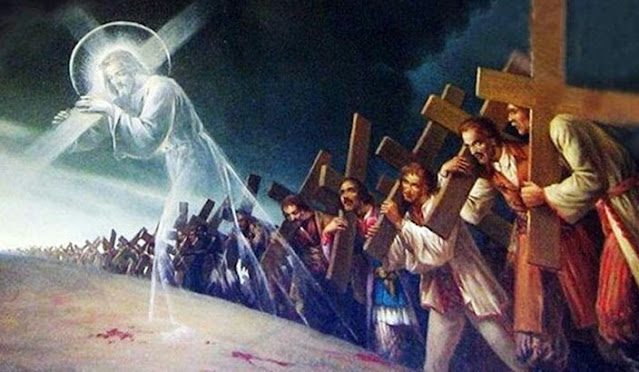

玛16:21-27 门徒深信天国快将来临。尽管他们领悟到他们的主就是基督,期待已久的「达味之子」,然而他们所相信的却是地上的王国。他们为了看见他们光荣的梦想得到实现而跟随了祂。对他们来说唯一悬而未决的问题就是确定谁才是最大的(谷9:34)。 正是在这些期望的背景下,福音所载三次有关受难的预言的第一次被收录在这里。祂不想让跟随祂的门徒陷入徒劳的幻想中。为了避免歧义,祂公开地宣布自己并非走向胜利,反而是前往耶路撒冷受苦受难,被杀害,并且在第三天复活起来。 门徒并不明白;他们从经师中得知默西亚是不会死的。伯多禄以所有人的名义回应,他无意让自己投身在一个荒诞的计划中。伯多禄把主拉到一边,质问祂的意图。耶稣几乎被触怒地喊道:「撒旦,退到我后面去!」。祂说「退到我后面去」——即跟随我的步伐,不要试图爬过我的头来,像声称要带路的人一样。这个计划是由天父所订定的,而伯多禄的提议则来自世俗的智慧和人类的愚蠢,在天主眼是毫无意义。 伯多禄的行为就像撒旦一样,试图说服耶稣去专注于统治和征服权力,就是祂之前领受过撒旦典型的策略一样(玛4:8-10)。现在面对由伯多禄提出同样的诱惑,祂不能不以同样的严厉来回应:「撒旦,滚开!」。西满已宣认他对永生的天主之子的信仰,但现在却成为绊脚石,因为他让自己被人性的理智所引导。 耶稣谏责伯多禄之后,转向所有人,明确地提出了祂的要求。不要试图减轻这些要求,使之更容易被接受。这三个必须服从的命令刻画出不容许迟延和重新考虑的激进主义选择:「弃绝自己,背著自己的十字架,来跟随我!」 弃绝自己意旨停止为自己考虑,即对个人利益、获得满足、认可和好处的追求。即使在最纯粹的爱的行为当中,也常常藏有一些隐蔽式的私心和野心。 第二个命令——背起自己的十字架,并非指要耐心地忍受生活中各种大大小小的磨难,更不是要以痛苦作为取悦天主的途径。十字架是爱和全然奉献的标记。背著它跟随基督意旨重蹈基督所走过的道路:为同样的理念献出自己的生命,如果需要的话,甚至面对死亡。 第三个命令——来跟随我,意旨参与我的计划,和我一起为爱赌上生命。 摘自Fr. Fernando Armellini SCJ的原稿